Retrouvez ci-dessous les réponses aux questions les plus fréquemment posées

D’où provient l’eau du robinet et pourquoi est-elle aussi calcaire ?

Contrairement à certaines idées reçues, l’eau de votre foyer ne vient pas de la station d’épuration. Comme son nom l’indique, la station d’épuration « nettoie » les eaux usées puis les renvoie au milieu naturel, c’est-à-dire les cours d’eau. Elle n’est pas destinée à la consommation humaine, car non potable.

Le SEDIF s’alimente dans les trois principaux cours d’eau de la région : la Seine, la Marne et l’Oise. Il traite ensuite l’eau grâce à ses usines de potabilisation. Plusieurs procédés successifs débarrassent l’eau de leurs virus, bactéries et matières en suspension (particules) et permettent d’obtenir une eau parfaitement potable.

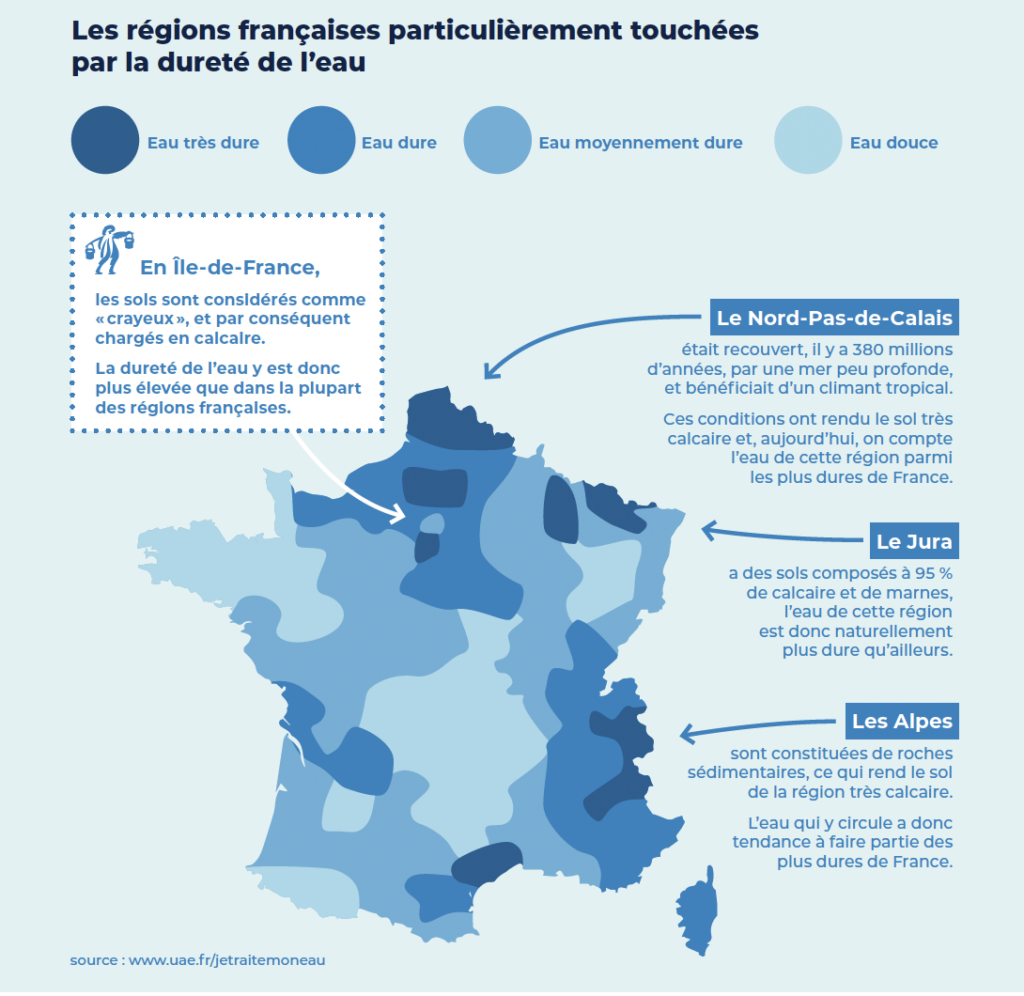

En Île-de-France, les sols sont considérés comme crayeux, et, par conséquent, en traversant les différentes couches du sol qui sont fortement calcaires, l’eau se charge naturellement en minéraux.

Qu’est-ce que la dureté de l’eau ?

Quelle sera la dureté de l’eau ?

Un des bénéfices de la filière membranaire haute performance est de retenir une partie du calcium pour que l’eau distribuée soit adoucie.

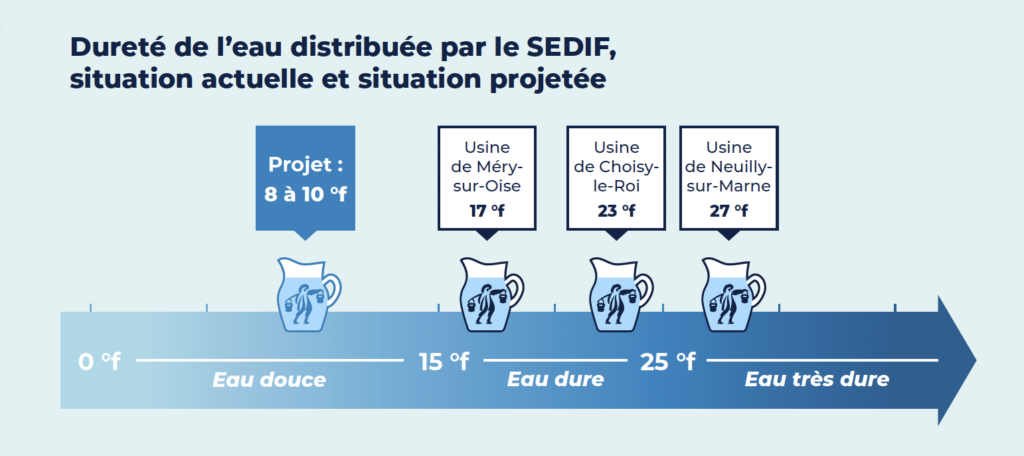

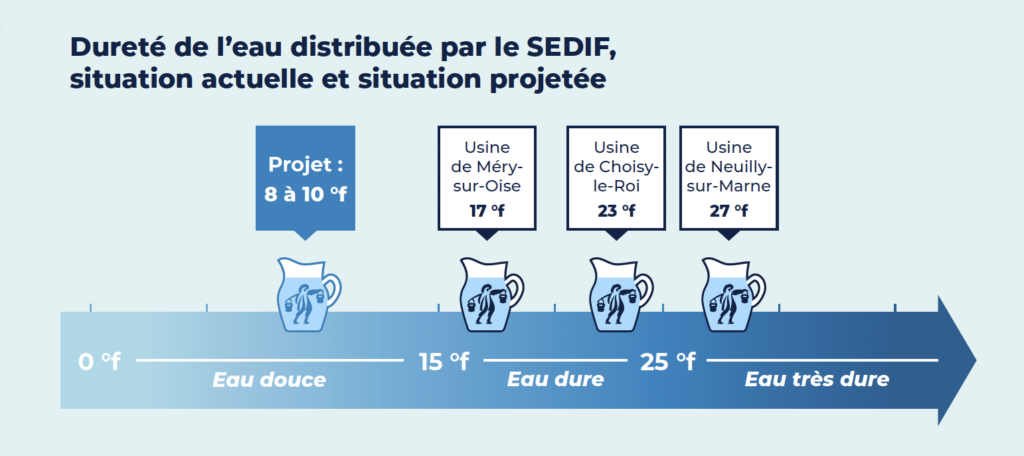

Après 20 ans de retour d’expérience sur la nanofiltration de l’usine de Méry-sur-Oise, nous constatons que malgré un réglage à 17 °f, il persiste une source de désagrément liée à la dureté de l’eau (enquêtes annuelles dans le cadre de l’Observatoire de la qualité du Service public de l’eau).

C’est pourquoi, le SEDIF a réalisé des études d’opportunité d’évolution de ses filières vers des membranes haute performance, permettant d’obtenir une dureté plus faible, et aboutissant au choix d’une plage de dureté comprise entre 8 et 10 °f.

Cet objectif a été soigneusement choisi pour garantir l’absence de tout risque pour la santé que peut représenter un adoucissement trop important. Le seuil de dureté que nous prévoyons d’atteindre répond simultanément à trois exigences :

• pour les canalisations, il convient de maintenir une dureté minimale afin d’éviter le risque de corrosion d’une eau trop douce (> 8 °f). Ce risque est particulièrement important si les installations privées sont en plomb ;

• pour la santé, il convient de maintenir les qualités minérales de l’eau et de ne pas diminuer la dureté en deçà de 8 °f, conformément aux recommandations des organismes de santé ;

• pour les équipements et le confort, il convient de réduire suffisamment la dureté, en dessous de 12 °f, pour que les bénéfices soient réels et que les usagers puissent percevoir une véritable amélioration.

Qu’est-ce que la dureté de l’eau ?

La dureté de l’eau dépend de la quantité de magnésium et de calcium qu’elle contient. Elle est mesurée en degré français (°f). Plus l’indice est élevé, plus l’eau est dure, donc riche en calcaire. Inversement, plus l’indice est bas, plus l’eau est douce.

Une eau douce se situe entre 0 °f et 15 °f. Elle ne contient que très peu de calcaire, ce qui assure la longévité des appareils électroménagers et limite les désagréments du calcaire. Au-delà de 25 °f, l’eau est considérée comme très dure.

Les eaux distribuées sur le territoire du SEDIF sont dans cette catégorie, à l’exception des eaux distribuées par l’usine de Méry-sur-Oise qui possède déjà une unité membranaire de nanofiltration depuis 1999.

Les sels minéraux (calcium et magnésium) contenus en grande quantité dans une eau dure laissent des dépôts de calcaire dans les canalisations et tuyauteries, engendrent une surconsommation énergétique pour chauffer l’eau, causent des dégradations des équipements électroménagers, empêchent la lessive de se dissoudre correctement dans l’eau et peuvent provoquer des problèmes de peau, comme l’eczéma.

Quelle sera la dureté de l’eau ?

Un des bénéfices de la filière membranaire haute performance est de retenir une partie du calcium pour que l’eau distribuée soit adoucie.

Après 20 ans de retour d’expérience sur la nanofiltration de l’usine de Méry-sur-Oise, nous constatons que malgré un réglage à 17 °f, il persiste une source de désagrément liée à la dureté de l’eau (enquêtes annuelles dans le cadre de l’Observatoire de la qualité du Service public de l’eau).

C’est pourquoi, le SEDIF a réalisé des études d’opportunité d’évolution de ses filières vers des membranes haute performance, permettant d’obtenir une dureté plus faible, et aboutissant au choix d’une plage de dureté comprise entre 8 et 10 °f.

Cet objectif a été soigneusement choisi pour garantir l’absence de tout risque pour la santé que peut représenter un adoucissement trop important. Le seuil de dureté que nous prévoyons d’atteindre répond simultanément à trois exigences :

• pour les canalisations, il convient de maintenir une dureté minimale afin d’éviter le risque de corrosion d’une eau trop douce (> 8 °f). Ce risque est particulièrement important si les installations privées sont en plomb ;

• pour la santé, il convient de maintenir les qualités minérales de l’eau et de ne pas diminuer la dureté en deçà de 8 °f, conformément aux recommandations des organismes de santé ;

• pour les équipements et le confort, il convient de réduire suffisamment la dureté, en dessous de 12 °f, pour que les bénéfices soient réels et que les usagers puissent percevoir une véritable amélioration.

L’eau adoucie sera-t-elle toujours potable ? Ne présente-t-elle pas des risques de carence en sels minéraux ?

Oui, l’eau adoucie sera potable et répondra à toutes les exigences de la réglementation en matière d’eau potable.

La réglementation actuelle n’inclut pas la teneur en calcium ou en magnésium dans les critères de potabilité. Il n’y a pas non plus de règle pour les eaux minérales, qui peuvent être très peu ou très minéralisées. Il convient également de préciser que les besoins quotidiens en calcium et en magnésium sont, dans la pratique, en très grande majorité couverts par l’alimentation (produits laitiers, légumes, etc.).

L’étude INCA 3 (étude individuelle nationale des consommations alimentaires), produite en 2017 par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) indique que l’eau du robinet contribue très faiblement à l’apport journalier (AJ) en sels minéraux en France (ne contribuent pas aux AJ : iode, phosphore ; contribuent à moins de 1 % des AJ : sodium, potassium, manganèse, zinc ; contribuent à moins de 2 % des AJ : magnésium, fer, sélénium ; supérieur à 2 % des AJ mais inférieur à 6 % : cuivre).

Par ailleurs, l’eau adoucie sera moins chargée en sels minéraux qu’aujourd’hui mais n’en sera pas exempte. À la suite de l’évolution de la filière, elle devrait, en termes de minéralité, se trouver entre l’eau de Volvic et celle d’Évian.

À quel horizon la mise en service de l’eau adoucie est-elle prévue ?

Le 25 janvier 2024, les élus du Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF ont choisi d’attribuer le nouveau contrat de concession relatif à la gestion du service public de l’eau potable à Veolia pour la période 1er janvier 2025 – 31 décembre 2036.

À l’issue de cette attribution, une durée de 7,5 ans est nécessaire pour la réalisation des études, travaux et réglages de mise en service des filières membranaires haute performance.

Ainsi, la mise en service de la nouvelle filière membranaire haute performance, avec les travaux de renforcement électrique par RTE, devrait intervenir à l’horizon 2030-2032.

Un des volets du projet évoque la réduction voire la suppression du chlore : comment est-ce possible ?

Avec ce projet, le SEDIF souhaite répondre aux attentes des habitants sur la qualité de l’eau dans son ensemble : si le calcaire est le premier motif d’insatisfaction, le chlore (odeur, goût) est quant à lui le deuxième.

Grâce aux études menées par le Syndicat et aux échanges avec des communes distribuant de l’eau sans chlore (Grenoble, Mulhouse, Amsterdam, Rotterdam), il apparaît que le paramètre prépondérant pour envisager de distribuer une « eau sans chlore » est la quasi-absence de matière organique dans l’eau, afin d’éviter tout risque de reviviscence bactérienne en réseau.

Pour réduire la quantité de matière organique dans l’eau, les usines du SEDIF sont déjà équipées des procédés mis en œuvre couramment pour atteindre cet objectif (coagulation-décantation, filtres à sable, filtres à charbon). Toutefois, pour atteindre les très faibles quantités de matières organiques permettant d’envisager la distribution d’une eau sans chlore, seule la filtration membranaire haute performance, grâce à ses pores extrêmement fins, est techniquement faisable en Île-de-France.

Vous parlez d’eau sans chlore mais uniquement en réseau : je ne comprends pas ?

La chloration est une étape de traitement dans d’élaboration de l’eau potable. Elle a plusieurs objectifs. L’ajout de chlore à la sortie de l’usine permet tout d’abord une désinfection finale, qui garantit l’élimination de tout risque de présence de pathogène (bactéries, virus). Cependant, le chlore étant consommé par les micro-organismes présents dans les réseaux, il a tendance à disparaître avec le temps. Il y a donc lieu de re-chlorer l’eau régulièrement à différents endroits du réseau en fonction de la durée de présence de l’eau dans ces réseaux et dans les réservoirs. Cette chloration permet de maintenir en permanence un résiduel de chlore, qui empêche de nouveaux organismes de s’y développer. Le projet d’évolution de la filière de traitement va permettre d’abaisser considérablement la matière organique présente dans l’eau produite, limitant de fait les développements possibles de nouveaux organismes et rendant l’utilisation du chlore inutile dans le réseau. Les procédures d’exploitation du réseau seront également redéfinies pour éviter tout risque de contamination accidentelle.

La suppression du chlore en réseau ne sera pas effectuée de façon immédiate et globale dès le démarrage des nouvelles installations. Elle sera mise en place progressivement, après des phases d’expérimentation et de tests en collaboration avec les services de l’État. En effet, la garantie d’une qualité irréprochable et sans risque de l’eau pour le consommateur est la priorité du SEDIF.

À terme, et toujours en accord avec les services de l’État, l’évaluation de la nécessité de la désinfection finale au chlore sera également étudiée. En effet, l’ajout d’une barrière membranaire, dont les paramètres de fonctionnement et les performances seront contrôlés en permanence, pourrait se substituer à cette désinfection finale. Pour autant, les capacités de chloration seront dans tous les cas maintenues pour faire face à des situations exceptionnelles.

L’eau sans chlore sera-t-elle potable ? Est-ce sans risque ?

L’eau sans chlore répondra parfaitement aux exigences de la réglementation française et sera mise en œuvre en concertation avec l’Agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France. Plusieurs étapes permettront au SEDIF d’atteindre la maîtrise technique et la qualité d’eau nécessaire à la non présence du chlore dans ses réseaux. Tout d’abord, le SEDIF s’est doté d’un Comité d’experts permettant d’échanger avec les services de l’État, les scientifiques familiers du développement de micro-organismes dans l’eau potable et les villes distribuant déjà de l’eau dépourvue de chlore (Grenoble, Mulhouse, Amsterdam, Rotterdam).

Ensuite, différentes phases pilotes auront lieu, aussi bien pour valider les performances des procédés membranaires que pour confirmer l’adéquation des réseaux avec la distribution de l’eau sans chlore. Toutes les étapes seront réalisées avec l’aval de l’ARS, et la mise en service sera progressive et fonction de la validation de chacune des étapes précédentes.

Des produits chimiques seront-ils utilisés pour adoucir l’eau ?

Le traitement actuel de l’eau potable réalisé par le SEDIF nécessite l’ajout de plusieurs produits chimiques lors des différentes étapes de potabilisation. La décantation primaire, qui permet de clarifier l’eau, nécessite l’ajout d’acide (acide sulfurique) et de coagulant (sulfate d’aluminium). Une étape d’ozonation par charbon actif en amont de la filtration permet d’oxyder les molécules complexes et ainsi garantir une meilleure adsorption sur les charbons. En fin de filière, le chlore permet de réaliser la désinfection finale. Enfin, la soude est utilisée pour corriger le pH de l’eau produite.

La technique utilisée pour adoucir l’eau est une technique membranaire, donc physique. Néanmoins, des réactifs doivent également être ajoutés pour permettre une bonne filtration et éviter le colmatage des membranes. Outre des réactifs déjà utilisés sur les installations actuelles comme de l’acide et de la soude, le traitement membranaire nécessite l’utilisation de séquestrant. Les séquestrants sont des produits qui évitent la précipitation des sels minéraux sur les membranes et leur encrassement. Ces produits, contenant généralement du phosphore, possèdent obligatoirement une attestation de conformités sanitaire (ACS) qui leur permet d’être utilisées dans le cadre de la production d’eau potable. Les séquestrants, injectés en amont des membranes, vont rester du côté du refus membranaire (partie de l’eau qui repart vers le milieu naturel).

Le rejet du refus membranaire sera-t-il toxique pour le milieu naturel ?

Les rejets des unités membranaires comprennent les eaux de lavage et les refus membranaires (partie de l’eau contenant les micropolluants, des sels minéraux et le séquestrant contenant du phosphore). Le SEDIF, conscient de l’importance de minimiser au maximum tout impact sur l’environnement, se conformera à la doctrine de la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) en ne dégradant pas la qualité des cours d’eau. Pour ce faire, il est envisagé de traiter le phosphore contenu avant leur rejet au milieu naturel.

Ainsi, les substances rejetées par le traitement membranaire ne seront que celles déjà présentes initialement dans le milieu naturel : les micropolluants retenus par les membranes et provenant des ressources en eau seront renvoyés vers le milieu naturel environ 100 mètres plus loin. Les eaux de lavage seront quant à elles soit rejetées dans le réseau d’assainissement, soit rejetées au milieu naturel après avoir été neutralisées par le traitement du phosphore.

En tout état de cause, tous les rejets de la nouvelle filière membranaire vers le milieu naturel feront par ailleurs l’objet d’un accord préalable de la DRIEAT.

Retrouvez ci-dessous les questions et les réponses apportées par le SEDIF dans le cadre de la concertation continue

Quel procédé sera utilisé pour la récupération du phosphore issu du traitement des membranes ? Ce procédé aura-t-il un effet sur les micropolluants ? Ou bien l’abattement de ceux-ci sera uniquement dû à la clarification et au traitement par le charbon actif ?

Le procédé qui sera utilisé pour le traitement des refus membranaires est un procédé physico-chimique de décantation lamellaire.

Il n’aura pas d’effet significatif sur les micropolluants contenus dans les refus membranaires mais sera particulièrement efficace pour traiter le phosphore.

Il est cependant important de préciser qu’une partie des micropolluants prélevés dans le cours d’eau sont déjà correctement traités sur la filière de traitement existante de l’usine. Ainsi, par exemple, la chloridazone (pesticide) et ses métabolites présents initialement la ressource ne sont pas contenus dans les refus membranaires. C’est la pertinence d’utiliser la filtration membranaire comme technique d’affinage et de la positionner après la filtration par charbon actif en grain. Ainsi la quantité globale de micropolluants rejetés via les refus membranaires est moindre que celle prélevée dans le cours d’eau.

Quelle est la consommation de chacune des usines actuellement ? Et à l’issue de l’installation des membranes ?

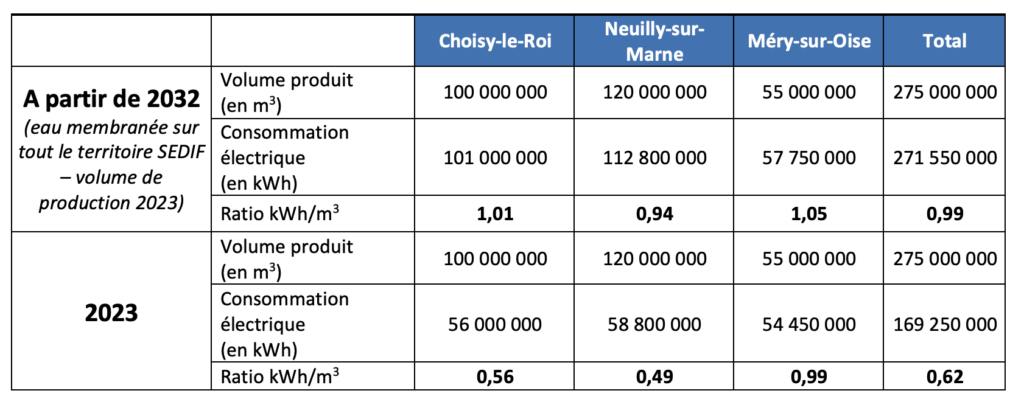

Comme présenté lors du débat public, le traitement membranaire haute performance entraînera une consommation supplémentaire moyenne de 0,45 kWh/m3 sur les usines de Choisy-le-Roi et Neuilly-sur-Marne.

Pour l’usine de Méry-sur-Oise, l’évolution de la filière membranaire de nanofiltration vers une filière membranaire haute performance entraînera une augmentation extrêmement contenue de 0,06 kWh/m3.Le tableau ci-après présente la consommation énergétique estimée sur chacune des usines avant et après la mise en œuvre du traitement membranaire haute performance pour une production annuelle de 275 millions de m3 (chiffre arrondi de la production des 3 usines principales en 2023) :

Globalement, l’augmentation de la consommation électrique pour le fonctionnement du traitement membranaire haute performance sera de l’ordre de 100 Gwh/an à l’échelle des usines du SEDIF.

À l’échelle du territoire du SEDIF, et sans nécessiter une modification du comportement des usagers, la distribution d’une eau moins calcaire limite l’entartrage des équipements électroménagers. Cet adoucissement de l’eau permet d’allonger leur durée de vie d’1 à 2 ans (selon l’équipement) mais aussi de réduire leur consommation énergétique de l’ordre de 119 GWh/an(résultat de l’étude In Extenso Innovation Croissance faite en 2023). Le projet du SEDIF, via l’adoucissement de l’eau induit par la filtration membranaire haute performance, est donc bien en adéquation avec les enjeux de sobriété actuels.

Quand aurions-nous des informations sur l’élimination du phosphore ? Le procédé m’intrigue en tant que professionnelle de l’eau.

Le procédé est un procédé classique de décantation lamellaire physico-chimique. Ce type de procédé, dont l’efficacité est éprouvée, est mis en œuvre sur les stations d’épuration par exemple.

Comment un investissement d’1 milliard d’euros peut-il être amorti par le délégataire en 12 ans ? Et payé par l’usager avec seulement 0,40 centimes d’euros de plus au m3 ?

Le montage retenu par le SEDIF s’appuie sur cette impossibilité du délégataire d’amortir sur la seule durée du contrat (12 ans) des installations dont la durée d’amortissement est calée sur 30 ans. Le montant versé par le SEDIF au délégataire correspond justement au règlement de la part non amortie de ces biens à son échéance, soit à leur valeur nette comptable au 31 décembre 2036.

Pour éviter l’important besoin de recettes qu’exigerait un paiement à cette unique échéance, les versements se font, en plusieurs fois, par anticipation, à l’issue de chacune des phases de mise en œuvre opérationnelle du projet.

C’est ce mécanisme et son calendrier qui permettent de mieux lisser le recours à l’emprunt, et de maîtriser le besoin parallèle pour le SEDIF d’augmenter ses recettes permanentes, c’est-à-dire la part syndicale dans le tarif du prix de l’eau vendue aux usagers. L’augmentation liée à la mise en œuvre de ce projet demeure ainsi évaluée à 0,40 € par m3.

Quelle augmentation l’indexation du prix de l’eau sur l’inflation induira-t-elle ?

La réponse est dans la question : l’indexation du prix de l’eau sur l’inflation suivra la courbe d’évolution de celle-ci, plus mesurée sur les prochaines années à en croire les autorités compétentes.

Anticipation, inflation fondée sur quels critères et prévisions ?

L’inflation prise en compte pour réviser annuellement la part syndicale du SEDIF dans le tarif de l’eau potable sera celle annoncée par le gouvernement en appui du projet de loi de finances, elle-même appuyée sur les informations produites par l’Insee et la Banque de France. Elle est ainsi à date de + 1,8% en 2025 puis + 1,7% sur les 3 années suivantes.

L’augmentation des tarifs est indiquée de 30 à 40 cts/m3/an. C’est toujours la même. Or le projet est passé de 870 millions à plus d’un milliard. Il y a une incohérence ?

L’augmentation prévisionnelle du tarif est établie sur la base d’une prospective plus globale, révisée annuellement, et dont les éléments d’entrée dépassent le seul cadre du projet de mis en place de la filière membranaire haute performance.

Pour rappel, le volume d’investissement du SEDIF comprend également tout un programme d’investissement sur l’ensemble de son patrimoine industriel, ouvrages et réseaux confondus. Cette prospective intègre par principe une logique de coûts actualisés. La stabilité du coût pour l’usager est notamment autorisée par la recherche de financements par l’emprunt, présentant des conditions plus avantageuses (en matière de taux appliqués et de durée d’amortissement notamment) ce qui permet un meilleur étalement de la charge.

Retrouvez ci-dessous les questions et les réponses apportées par le SEDIF dans le cadre du chat TEAMS du Webinaire organisé en avril dernier

- Qu’est-ce qu’une CLIPEP ?

| Le SEDIF va adapter à ses enjeux, le niveau le plus élaboré de concertation existant à l’heure actuelle : les « commissions locales d’information » (CLI) créées originellement pour organiser localement le dialogue autour des installations nucléaires. Le SEDIF va ainsi s’inspirer, dans une démarche volontaire, de ce modèle – ayant largement fait ses preuves dans un autre domaine – à son échelle et avec les spécificités techniques du service public d’eau potable. L’objectif sera de permettre une information continue et partagée, et surtout une participation durable du public autour de ses usines de distribution d’eau potable pendant la durée de la mise en place de la filière membranaire haute performance. Ainsi, des « Commissions locales d’information sur la production d’eau potable (CLIPEP) » seront mises en place par le SEDIF. Elles auront vocation à s’adresser aux usagers et acteurs des aires de distribution de chacune de ses trois usines principales. Le SEDIF va promouvoir la constitution de trois instances distinctes : Une « CLIPEP Choisy-le-Roi » ;Une « CLIPEP Neuilly-sur-Marne » ;Une « CLIPEP Méry-sur-Oise ». |

- Quand seront prévenus les candidats prévenus ?

Les candidats seront prévenus dans le calendrier finalement arrêté par le SEDIF pour la mise en œuvre des CLIPEP, compte-tenu de l’enquête publique à venir à l’automne 2025 et des échéances électorales de mars 2026.

- Comment est prise en compte l’obsolescence programmée de nombreux appareils ménagers ?

Afin de quantifier le gain en allongement de durée de vie, les données de l’ADEME ont été utilisées pour la durée de vie moyenne initiale. Puis, les calculs d’impacts de l’adoucissement de l’eau sur la durée de vie des équipements, ont été repris selon les données de l’étude de DTU Management et de l’étude IEIC 2023. Dans le but d’être le plus réaliste possible concernant les habitudes de consommation des usagers, mais aussi l’obsolescence programmée les gains de durée de vie ont été plafonnés à 2 ans pour le petit électroménager et 4 ans pour le gros électroménager.

- Quel est le surcout projeté sur la facture d’eau pour un foyer ne buvant que de l’eau du robinet ? Par ailleurs, quel est l’impact du cout du projet (actuel) sur le prix du m3 d’eau potable ? en centimes donc. Comme le coût global de l’opération est approximatif le prix de l’eau pourrait dépasser les 0,40 centimes par litre annoncés à ce jour ? Donc les économies à venir sont très aléatoires

La mise en œuvre du projet va induire une augmentation de la facture d’eau de 40 cts par m3 consommé quel que soit le profil du foyer concerné (buvant de l’eau du robinet ou non). Le montant de 40 cts par m3 annoncé est sécuritaire. Nous vous confirmons que l’adoucissement de l’eau va permettre des économies qui viendront compenser cette augmentation chez l’usager grâce à la baisse du calcaire et de l’entartrage qu’il provoque. Pour un foyer ne buvant que de l’eau du robinet, les biais d’économie sont multiples : 1/ Selon l’ADEME (Voir le document associé), l’eau chaude sanitaire représente jusqu’à 20% de la consommation d’énergie d’un ménage. Les conséquences de l’entartrage sur la production de ces eaux chaudes sont :

– une diminution de l’efficacité des échanges de chaleur et donc une diminution des rendements énergétiques,

– une diminution de la section de passage, voire une obstruction des passages de fluide (tuyaux bouchés sur les chaudières).

Il y aura donc une économie directement perçue par les usagers (sans changement de comportement) au travers de leur facture d’électricité.

2/ Concernant la durée de vie, les fournisseurs d’électricité (EDF – Voir le détail, Engie – Voir le détail) et l’ADEME (Voir le détail) conseillent le détartrage régulier (tous les 2/3 ans) des ballons d’eau chaude pour éviter les pannes, la corrosion et allonger leur durée de vie. A titre informatif, un détartrage coûte entre 100 et 200 euros en fonction du type de ballon. De plus, changer un chauffe-eau en fin de vie est un vrai budget.

L’adoucissement de l’eau va permettre de s’affranchir des détartrages réguliers et de créer des économies par le prolongement de la durée de vie des équipements chauffant l’eau.

3/ Une dernière source d’économie, plus variable en fonction des habitudes de chacun, sera visible sur le budget mensuel du foyer. En effet, plus on a de magnésium et de calcium dans l’eau, moins les savons et les produits lessiviels sont efficaces. Pour information, le budget en lessive d’un foyer est de plus de 80 euros par an et il faut 2 fois plus de lessive pour laver la même quantité de linge avec de l’eau dure qu’avec de l’eau douce. Certaines de ces économies demanderont des adaptations de comportement que le SEDIF s’engage à accompagner dans les phases ultérieures de ce projet.

- Sur quels critères est basée la réduction de conso de bouteilles en plastique ? J’ai entendu : Hypothèse de 20% de changement de comportement : 20% de qui ? et pourquoi 20%, sur quoi est-ce basé ? Je doute énormément de l’élasticité des consommateurs en bouteille. Quelles sont les hypothèses (chiffrées) en termes de changements d’usage ? Vous présentez l’impact théorie maximal, c’est bien ça ? Comment estimez-vous le taux de conversion des consommateurs de bouteilles à l’eau du robinet ?

Pour estimer le potentiel de réduction de consommation de bouteilles plastiques (en tonnes/an) et la part d’usagers susceptible de passer de l’eau en bouteille à l’eau du robinet comme eau de boisson, plusieurs méthodologies ont été suivies au fil des études.

Dans l’étude initiale, la part d’usagers susceptibles de changer leurs habitudes avait été estimée à 17% des personnes buvant exclusivement de l’eau en bouteille. Cette méthodologie se basait sur les enquêtes annuelles de satisfaction du SEDIF. Dans la seconde étude, conduite par In Extenso Innovation Croissance en 2023, cette hypothèse a été rechallengée sur la base des données de l’enquête nationale du CIEAU 2022. Deux fourchettes ont été considérées: 10,5 % des personnes qui boivent exclusivement de l’eau en bouteille comme une fourchette haute et 5 % de cette même catégorie comme une fourchette basse.

L’étude menée par l’INEC en 2024 a repris comme hypothèse que 10,5 % des personnes qui boivent exclusivement de l’eau en bouteille pourraient devenir des consommateurs exclusifs d’eau du robinet comme eau de boisson..

Enfin, l’ENSAE Junior Entreprise a quant à elle proposé une hypothèse maximisante en multipliant la part des personnes interrogées buvant de l’eau en bouteille tous les jours (47% – donnée issue de l’enquête nationale sur les Français et l’eau réalisée par le Centre d’Information sur l’Eau en 2022 (CIEAU, 2022)) par celle des personnes au sein de cette catégorie qui le font car ils trouvent l’eau trop calcaire (52% – donnée issue de la même étude). Ainsi, la part maximale d’usagers susceptibles de changer leur comportement suite à la mise en œuvre du projet est estimée à 24,4% des usagers du SEDIF

Au final, il convient de retenir des études, quelle que soit l’hypothèse prise concernant la part des usagers buvant exclusivement de l’eau en bouteille passant à l’eau du robinet comme eau de boisson (de 5 % comme de 52%), le projet est vertueux d’un point de vue de la réduction de déchets plastiques. Pour atteindre un maximum de personnes et donc la réduction la plus importante possible de déchets plastiques créés, le SEDIF est pleinement conscient que des campagnes de sensibilisation à la nouvelle qualité d’eau et d’accompagnement au changement seront indispensables.

- Un résultat est un gain de 71kwh/an par foyer. Mais quel est le solde énergétique du projet en tenant compte de la conso des usines en question

Pour tous les foyers, et sans nécessiter de changement de comportement de leur part, l’adoucissement de l’eau permettra une diminution du dépôt de tartre dans les équipements ménagers entrainant une réduction de leur consommation d’énergie.

A l’échelle du projet (en comptabilisant les gains énergétiques chez les usagers et la consommation supplémentaire d’électricité au sein des usines, induite par la mise en œuvre de la filtration membranaire), le gain est de l’ordre de 30 GWh. Cet ordre de grandeur, résultat de l’étude In Extenso, est similaire dans l’étude de l’INEC (l’étude de l’ENSAE obtient même des résultats plus favorables).

En considérant qu’une personne en France consomme en moyenne 2 223 kWh d’électricité par an (https://particuliers.engie.fr/electricite/conseils-electricite/conseils-tarifs-electricite/consommation-moyenne-electricite-personne.html), un gain énergétique annuel de 30 GWh équivaut à la consommation électrique d’environ 13 000 personnes.

- Bonsoir, A quelle hauteur est-il prévu d’abattre le TFA ?

L’efficacité des filières actuelles des usines de production d’eau potable de Choisy-le-Roi et de Neuilly-sur-Marne sur le TFA est quasiment nulle.

Les analyses réalisées sur l’eau nanofiltrée de Méry-sur-Oise montrent une performance d’abattement du TFA relativement bonne, entre 70 et 75%. La future filière membranaire haute performance, en combinant des membranes de nanofiltration et des membranes d’osmose inverse basse pression, devrait permettre un abattement minimal de 80 à 85%.

- Une eau à 10 degrés français n’est certainement pas incrustante. Mais elle peut être agressive voire corrosive. Avez-vous tenu compte de ce risque sur la durée de vie des équipements et surtout des réseaux ?

L’eau produite par les futures unités de filtration membranaire haute performance sera conforme à l’arrêté du 30 décembre 2022 relatif aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine. L’une des références de qualité stipule que les eaux destinées à la consommation humaine doivent être à l’équilibre calcocarbonique ou légèrement incrustantes. Cela est et sera donc bien le cas des eaux distribuées par le SEDIF, service public de l’eau, à ses usagers.

Pour rappel, l’eau qui sera distribuée sur l’ensemble du territoire du SEDIF aura une dureté comprise en 8 et 10 °f (eau douce non dénuée de minéraux) et un pH d’environ 8. Les caractéristiques minérales n’engendreront pas de corrosion des canalisations ni de dissolution du calcaire déjà présents dans les tuyaux. Il n’y aura donc pas de particules métalliques relarguées par les canalisations en raison de la nouvelle qualité de l’eau distribuée.

Au contraire la future qualité d’eau permettra un allongement des canalisations de petits diamètres (typiquement celles des habitations) qui ne seront plus obstrués en raison du calcaire. Par ailleurs, les métaux présents dans les ressources utilisées pour faire de l’eau potable par le SEDIF (Seine, Marne et Oise) seront encore mieux retenus avec la mise en œuvre des traitements membranaires haute performance très efficaces pour retenir les ions divalents ou trivalents (exemple des ions mercure ou aluminium). La qualité de l’eau distribuée au robinet des usagers sera donc également améliorée vis-à-vis des polluants métalliques.